アメリカである必然 外国人監督による米国映画3選

ソフィア・コッポラ監督の『ロスト・イン・トランスレーション』(2003)は、日本で撮影されているものの、日本映画という人はまずいませんね。逆に、北野武監督の『ブラザー』はアメリカで撮影されていますが、アメリカ映画という人はいません(制作は日英共同)。

今日のテーマは、アメリカ人ではない監督が撮ったアメリカ映画。その中で、どこがアメリカ的かを記してみたいと思います。恐縮ながら、自分が好きな映画で固めました。

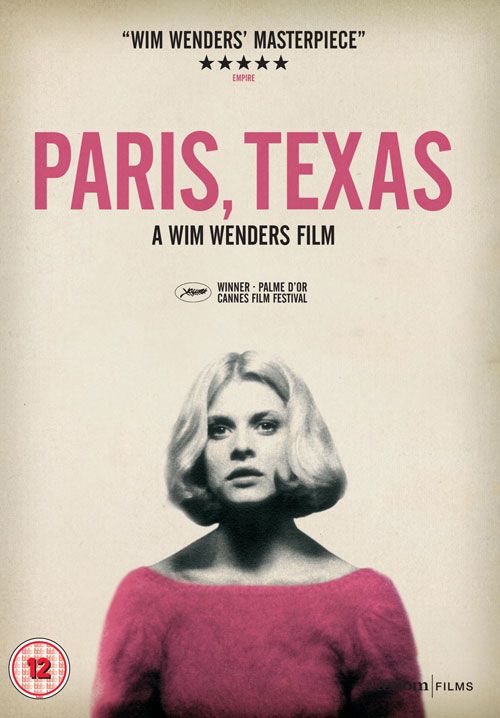

ヴィム・ヴェンダース監督『パリ、テキサス』(1984)

舞台はテキサス州。パリ、英語的にはパリス、が地名として出てきます。原作は、私の尊敬する脚本家で2017年に他界した、サム・シェパード氏のエッセイ集『モーテル・クロニクルズ』。よって、ストーリー的にアメリカ的と言えるかもしれませんが、主人公の一人はドイツの俳優、ナスターシャ・キンスキーなのです。

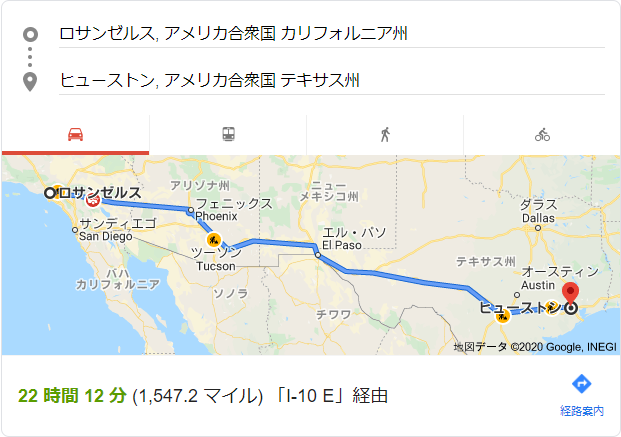

この映画の醍醐味は、乾いた風の吹くテキサス州の内陸感、西海岸からの距離感でしょうか。ロードムービー(主人公が「旅をする」)なので、主人公トラヴィスと、妻ジェーンはテキサスが舞台、弟夫妻とトラヴィスの息子が暮らすのはロサンゼルスです。1,547マイルとありますが、約2,500キロ。北海道から鹿児島までが2,500キロ。東京からだと北京まででも2,100キロですから、海外に行けてしまう距離です。

もちろん表層的には、機能不全に陥った家族(dysfunctional family)を扱っていて、『クレイマー、クレイマー』(1979)の先を行く感じがあります。ですが、別にそこがアメリカ的というではなく、テキサスから燃費の悪そうなアメ車でひたすら西へ、そしてピックアップトラック(後ろが荷台になっている)でひたすら東へ、という旅そのものが、ヨーロッパでは撮れない作品なのです。トラヴィスとジェーンはもともとトレイラーハウスで暮らしていたという「根なし」感。2人は愛のすれ違いを起こし、もがくトラヴィスは歩けども、歩けども…アメリカの壮大さがなければ、二人が感じている空虚さを、演出できなかったと思います。

ラッセ・ハルストレム監督『ギルバート・グレイプ』(1993)

ジョニー・デップとレオナルド・ディカプリオが共演していることだけでも豪華な作品。スウェーデンの監督ラッセ・ハルストレムは、その後『サイダー・ハウス・ルール』(1999)や、再びジョニー・デップを起用した『ショコラ』(2000)など、大作を発表していきます。

本作品は、家族を理由に今の世界にとどまることを決めている主人公が、外の世界を少しだけ見たくなるというお話です。ロードムービー『パリ、テキサス』と対照的なのが、この作品での主人公のスタック感です。スタックしているギルバートの目の前に、トレーラーハウスで移動生活をしている少女ベッキー(ジュリエット・ルイス)が出てきますが、ギルバートはそのような生き方を選びきれない中途半端さでいっぱいです。

物語の舞台は、アイオワ州エンドラ(Endora)という架空の都市(ただし、実際の撮影はテキサス州)。アイオワ州は大統領選の候補者選びを最初にする州として注目される道を選んだ、田舎の代名詞とも言えます。

話の展開するエリアは極めて狭く、ギルバートの自宅、仕事場(小売の商店)、配達先、給水塔、警察、そしてベッキーのトレイラーが停まっている川縁。ギルバートのピックアップトラックは大変古く、性能的にも長距離移動できない感じです。

作品の中では、ギルバートらが川で水遊びをするシーンもあり、比ゆ的には「浄化」「洗礼」、つまり別の人として生まれ変わるとも取れる行為もあります。ギルバートは、どこまで変われるか、外の世界とつながれるのか、可能性はゼロではないというオープン・エンディングです。

アン・リー監督『アイス・ストーム』(1997)

台湾に生まれ20代半ばで渡米、米国の市民権を持っているアン・リー監督は、外国人監督とは言い切れません。しかし、『グリーン・デスティニー』(2000)では中華圏らしいエンターテインメント作品を、『ブロークバック・マウンテン』(2005)ではザ・アメリカ的でありつつ静かな愛の作品を発表し、その幅の広さが特徴と言えるのではないでしょうか。

『アイス・ストーム』を取り上げたかった理由は、家族の脆さを取り上げているからです。原作はリック・ムーディの同名の小説(1994)で、1973年のコネチカット州が舞台。郊外に住むインテリ層の夫妻に子2人。東海岸の進歩的な思考と、安定した社会的基盤があります。

しかし、主人公の中年男性はほかの妻との不倫関係にあり、その居心地の悪さが見事に(当時画期的だった)ウォーターベッドに表現されています。物語の中で「キー・パーティ」と呼ばれる、複数の夫妻が集まり、パートナーをランダムに交換する一夜があります。ガラスのボウルに自家用車のキーを入れ、女性が取ったキーの車を所有する男性とマッチされるという、クレイジーなイベント。アメリカはキリスト教国として知られますが、貞淑観念はここでは影を潜めています。

そうかと思えば、ちょうど11月の感謝祭(Thanksgiving)の時期でもあり、学生になった子どもが帰省し、家族で集まり食事をともにする。形式的、表面的に家族としての「儀式」をするかのような場面です。

そんな家族を家族たらしめるものは何か、というのが最大のテーマ。エンディングまで見逃せません。

本作品は、群集劇での個々の俳優の素晴らしさにあります。正直、当時パッとしなかったトビー・マグワイアもイライジャ・ウッドも出ており、クリスティーナ・リッチが体現するアメリカのティーンも凄みがあります。私の尊敬する映画評論家、故ロジャー・イーバート氏も推した作品で、評論家の間では1970年代というアメリカが苦悩する時代、アメリカが本来目を背けたい時代を扱ったことに評価が集まりました。アン・リー監督の「愛情を持ったえぐり方」が秀逸だったのだと思います。

惜しまれるは… 興行成績が今一つだったことでしょうか。

本当はウェイン・ワン監督の『スモーク』(1995)とどちらにしようか迷ったのですが、こちらもアメリカ人が原作を提供している点で共通しています(ポール・オースター!)。『スモーク』についても、また紹介できる機会があればと思っています。