花火か爆弾か?『東京大空襲 CARPET BOMBING of Tokyo』

こんにちは、星読み☆映画ライターのJunkoです!

東京大空襲、つまり80年前の1945年の出来事を回顧するにはもうギリギリという中で、2025年に発表されました。松本和巳監督作品です。

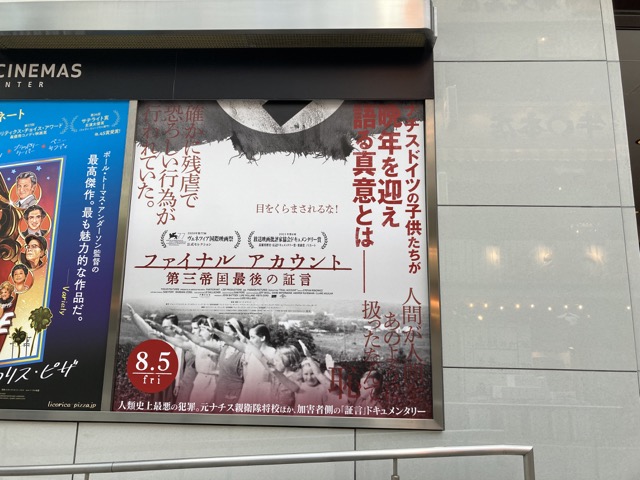

世界各地で、ナチス・ドイツを含めて、このような生存者へのインタビューを交えた作品は作られているように思います。

本作では、31名の空襲体験者がインタビューに応じて作られたものです。戦争中のみならず、戦後も大変ということが、孤児たちの証言で分かりました。

『東京大空襲 CARPET BOMBING of Tokyo』へのひと言

隅田川花火大会を見る目が変わる。

まずは花火ですが、焼夷弾と似ているのだそうです。ですから、作品の中にもあったように、子どもは勘違いして「ああ、お空がきれい」と思ったら、実は爆弾だったということも。

つまり、私たちが光とともに楽しんで、ヒュルヒュル〜、パーン、ドーン、と聞こえる花火が、すべて都市を焼き尽くす爆弾だったらと思うと、どうでしょうか。落とす相手を憎み、泣き叫んで逃げますよね。トラウマになります。

今でも花火には鎮魂の意味がありますが、こういった火薬は芸術のために使うと心に誓う必要があります。

そして隅田川ですが、空襲が起きた時は、熱波のあまり水を求めるそうです。広島の原爆でも、そのような生存者の声がありましたね。橋に人が溢れてしまった、川に人が溢れてしまった。そして命を落として、川はご遺体を置く場所と化します。

隅田川では江戸時代から花火を上げており、もともとは花火師さんの宣伝のために打ち上げていたのだそう。今の形になったのは1978年からとのことです。鎮魂のようなキーワードは見られませんが、隅田川×花火ということで、戦争のない時代に楽しむものとして花火が続くことが、一番かと思います。

戦争に共通する体験

遠くで爆撃による火災が起こっていても、「どこか人ごと」というのが、一般的な反応のようです。つまり、東京の東側が焼け野原になっていても、新宿にいる人たちは「あぁ、燃えている」と思うだけ。自分たちがいつかそうなるかもしれない、という気持ちはほとんどないのだそう。

これは人間の心理なのかもしれません。地震が起きても、火事が起きても、戦争が起きでも、どこか「自分は大丈夫だ」と思いがちです。本当に経験するまでは。

また、戦争体験者に「平和」について聞くと、何でしょうね、という答え。きれいごとでは済まされないし、自分ひとりで作れるものではないし、リーダーの自己顕示欲はとどまるところを知りません。戦争を知らない人だからこそ「平和」について語れる、そんな側面もあるのだと思います。

ドキュメンタリーにある手法

ドキュメンタリー制作に関わっていたことがある私は、現場のことが少し分かります。私がセオリーとして教わったことは、「証言者の話に対して、声を出して頷かない」でした。

質問する時は肉声でいいのですが、証言者が話し始めると、そこは映像として使う部分になるので、一人称の音声として使いたいところなのです。こちらは相槌を打ちたいので、へーとかほーとか言いたいのを堪えて、マイクを握りながら目を合わせて頷く。それがアシスタントとして私のしていたことでした。

本作品は、スタッフの相槌の声も入っていたので、作り方が違うということです。私は、相槌の声があると、やや観客の声を先取りする形になって白ける要素があるため、相槌の声はない方がいいなと思った次第です!

今日はこの辺で。

映画公式サイト:https://tokyobomb.click/